在现代社会,随着科技的不断进步,电梯作为公共场所的重要交通工具,其安全性和智能化程度不断提升。贵港广日电梯作为国内知名的电梯制造商之一,也在其乘客电梯产品中广泛配备了轿厢内监控系统。这一做法在提升安全性的同时,也引发了公众对于隐私保护的担忧。那么,乘客电梯轿厢内安装监控是否构成对用户隐私的侵犯?从法律角度出发,我们可以从以下几个方面进行解读。

首先,从法律层面来看,我国对于隐私权的保护已逐步完善。《中华人民共和国民法典》第1032条规定:“自然人享有隐私权,任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。”这一条款确立了隐私权作为基本人格权的地位。然而,民法典同时也指出,隐私权的保护并非绝对,而是应当在合理范围内进行权衡。例如,在公共场所或涉及公共安全的区域,隐私权的边界会受到一定的限制。

电梯轿厢虽然属于相对封闭的空间,但其本质仍然是公共场所。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第24条的规定,公共场所包括“电梯、公共交通工具、商场等人员密集场所”。在这些区域,出于维护公共安全、预防犯罪的需要,相关管理单位有权安装监控设备。因此,电梯内安装摄像头在法律上是具备一定依据的。

其次,从技术实施的角度来看,电梯监控的设置是否构成对用户隐私的侵犯,关键在于其目的、范围和管理方式。如果监控仅用于保障乘客安全、防止盗窃、破坏等行为,并且不涉及声音采集、面部识别等敏感信息的记录,那么其合法性通常不会受到质疑。此外,监控视频的存储和使用必须遵循《中华人民共和国个人信息保护法》的相关规定,确保信息的最小化采集、加密存储、限定访问权限,并在一定期限后予以删除。

贵港广日电梯在其产品中安装的监控系统,通常由电梯使用单位或物业管理公司负责管理和维护。因此,真正决定隐私保护水平的,是这些单位在实际操作中是否遵守了相关法律和行业规范。例如,是否在电梯入口处设置明显的监控提示标识,是否对视频资料进行严格管理,是否将监控用于非授权用途等。如果这些环节存在疏漏或违规操作,就可能构成对用户隐私的侵犯。

从司法实践来看,我国法院在处理类似案件时,通常会综合考虑以下几个因素:一是监控的目的是否正当,是否出于公共利益或安全需要;二是监控的范围是否合理,是否存在过度采集信息的情形;三是信息处理是否符合法律程序,是否采取了必要的保护措施。只有在这些方面均存在明显瑕疵的情况下,才可能被认定为侵犯隐私权。

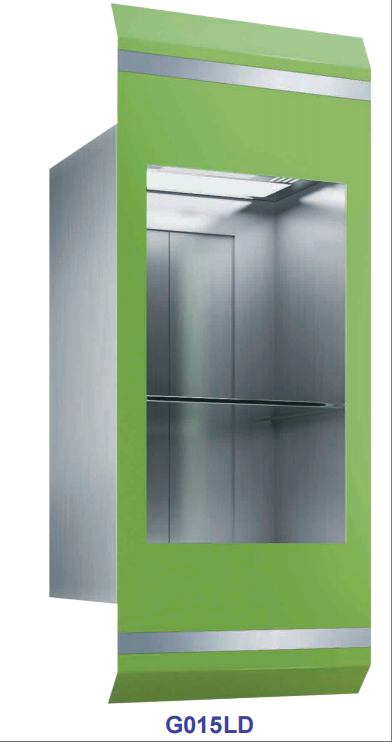

此外,一些地方性法规和行业标准也为电梯监控的设置提供了具体指引。例如,《广东省电梯安全管理条例》明确规定,电梯使用单位可以安装视频监控设施,但应确保不泄露乘客隐私,并在显著位置设置警示标志。《电梯技术条件》(GB/T 10058)也对电梯监控系统的安装提出了技术要求,包括摄像头的视角、分辨率、存储周期等,旨在兼顾安全与隐私。

总体而言,电梯轿厢内安装监控并不必然构成对用户隐私的侵犯,关键在于其设置是否合法、合理,并有相应的制度保障。对于乘客而言,了解相关法律规定,增强自我保护意识,同时积极监督管理单位的行为,是维护自身权益的有效方式。而对于电梯制造商和管理单位来说,遵循法律法规、加强信息安全管理、提升透明度,才是赢得公众信任的根本途径。

在科技日益渗透到日常生活的今天,如何在便利与隐私之间找到平衡,是一个持续需要关注和探讨的话题。贵港广日电梯作为行业参与者,理应在推动技术创新的同时,严格遵守法律规范,尊重用户权益,共同构建一个既安全又尊重隐私的公共空间。